【イベントレポート詳細版】現場主導のAI変革:パーソルキャリアが実現、営業社員が生成AIを使いこなす「仕掛け」

2025年9月30日に開催された「AI Transformation Summit 2025」では、未来のAIタレント育成戦略が語られる一方で、その実践の最前線を紹介する「AI Transformation Success Stories」のセッションが設けられました。このセッションでは、人材サービスの変革をリードするパーソルキャリア株式会社から、エージェントサービス事業部ゼネラルマネジャーの住永 正氏が登壇。「現場が牽引するAI変革:営業社員が生成AIを使いこなす仕掛けとは」と題し、約20年にわたり中途採用・転職支援の第一線で活躍しつつ、社内の生成AI普及を担当する住永氏のリアルな取り組みと成果が語られました。

住永氏は、ご自身のキャリアアドバイザーとしての経験と、2023年6月の生成AIとの出会いが、「淘汰されたくない、もっと使いこなせるようになりたい」という強い思いにつながり、経営からの指示ではないボトムアップでのAI普及活動を始めたと紹介しました。

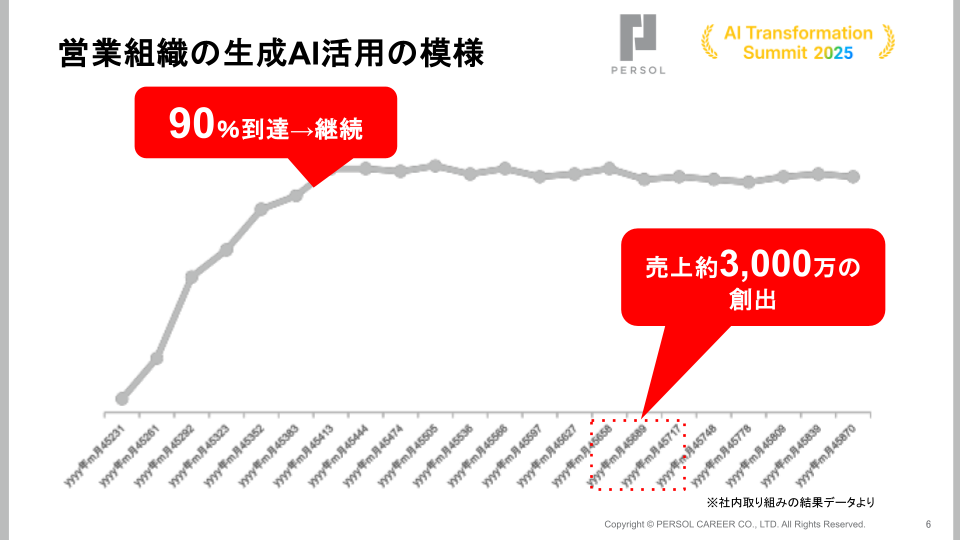

導入効果:半年で活用率90%・売上約3,000万円増

パーソルキャリアでは、2023年11月の社内版ChatGPTリリース後、わずか半年で活用率90%を達成し、その後の継続的な日常使いも実現しています。さらに、ある特定部門では2カ月間で約3,000万円(年間換算で約1億8,000万円)の売上増加という明確な成果を上げました。

この早期かつ高い普及率の鍵となったのが、「市民開発者」の早期の育成、すなわち「自分たちが使うプロンプトを、自分たちで作る」という現場主導の構造でした。

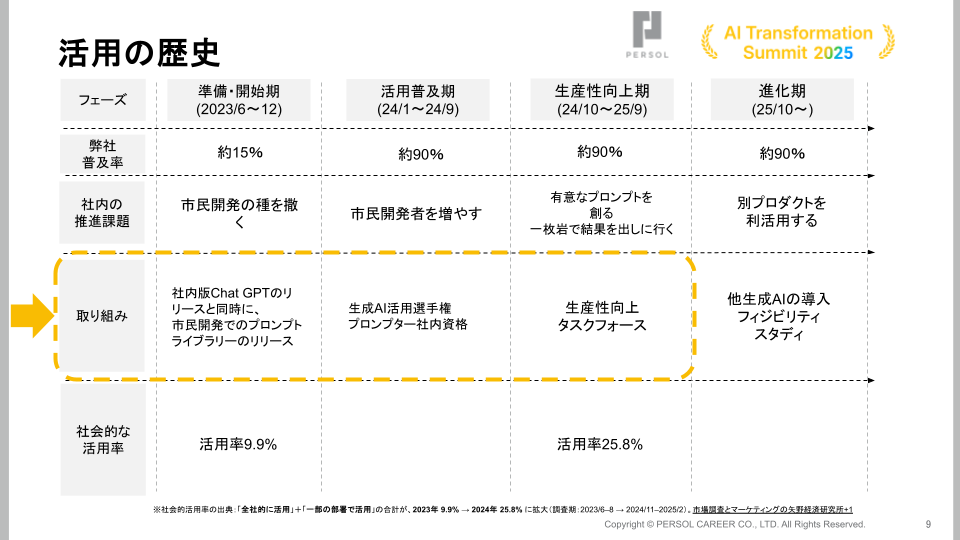

AI活用普及の3つのフェーズと具体的な「仕掛け」

パーソルキャリアのAI活用は、これまでに大きく3つのフェーズを経て進化してきました。

1. 準備・開始期(2023年6月〜12月):市民開発の種を撒く

- 社内版ChatGPTとプロンプトライブラリーの同時リリース:社内版ChatGPTのローンチと同時に、現場の営業社員向けのプロンプトライブラリーをリリースすることを決定。

- 現場有志によるプロンプト事前準備:プロンプト作成の適性を持つ現場社員6名を指名し、「これを使えばすごいと思ってもらえる」質の高いプロンプトを6個だけ用意しました。この工夫により、「これならこうしたら使える!」という現場の声が上がり、AI活用の研究の土台ができました。

- 構造:企画部門が作成したプロンプトは一つもなく、営業社員が作ったプロンプトを営業社員が使う現場主導の構造を構築。現在では、現場発で100を超えるプロンプトが格納されています。

2. 活用普及期(2024年1月〜9月):市民開発者を増やす

- 生成AI活用選手権の実施:社内版ChatGPTを使いこなし、成果を上げた個人が活用内容を発表。審査員も現場社員から募り、賞金をかけて実施されました。出場者のプロンプトは全体公開され、「わ、これってすごそうだ」と感じたオーディエンスに一気に普及を促す起爆剤となりました。

- プロンプター社内資格制度の企画・運営:プロンプトを作成できる人材を育成するため、「プロンプター」の社内資格制度を現場有志で企画・運営。

- 教材:現場で自前で作成した、1本あたり5分程度の動画4本による教育プログラムと試験をセットで提供。セキュリティ上の注意点(やってはいけないこと)についても教育を実施。

- 内容:プロンプト作成のテクニック(例:Chain of Thought (CoT))や、UMUのRSTCCフレームワーク(Role, Skill, Task, Context, Constraint)に類似した型の指導が行われました。

- 結果:2025年8月現在で営業社員の約40%がこの社内資格を保持しています。

3. 生産性向上期(2024年10月〜2025年9月):有意なプロンプトを創る

- 生産性向上タスクフォース:組織的に経済効果を測る取り組みを実施。

- 業務時間削減と成果の因果関係を証明:社内版ChatGPTを活用し、職務経歴書やカバーレター作成などの書類仕事を効率化。1サイクルあたり80%もの時間削減に成功し、その分の時間を顧客との折衝時間(接点)に充てた結果、主要KPIが大幅に増加し、約3,000万円以上の売上増加につながったことが判明しました。

対談:AI活用の未来とボトムアップの重要性

セッション後半では、プロフェッショナルゲストとして株式会社カクシン代表取締役CEOの田尻 望氏、取締役CROの天野 慎也氏を迎え、住永氏との対談が行われました。

成功の要因:最初の「すごい」体験

天野氏は、多くの企業でAI利用者が少数にとどまる中、パーソルキャリアの90%活用という数字を高く評価しました。田尻氏は、住永氏が「まず使える状態にしたこと」、特に「あれ?自分にもできるの?」と思わせる最初の衝撃を現場に与えられたことが素晴らしいと語りました。これは、ExcelやPowerPointに苦手意識を持つ社員にもAIの可能性を体感させたことの重要性を示しています。

住永氏は、現場での「これは使えそうなのかどうか」という工夫から始まり、「こんなに面白いことがあるならやってみたい」と個人的な情熱で普及を始めたことがきっかけだったと述べました。これに加えて、経営層が「使わなくてはガラパゴスになる」という危機感から「しっかり使っていこう」という号令をかけたことによる後押しもあったとのことです。

AIの進化と人間の役割

AI活用の未来について、田尻氏は、LLMの上限値ではなく、「私たち人間側の理解の上限値にそろそろ達した」と指摘しました。LLMは今後も進化するが、人間側は知識面でAIに負けを認めざるを得ない状況にあるとし、その知識を価値に活用するため、AIエージェントの活用が不可欠になってくるとの見解を示しました。

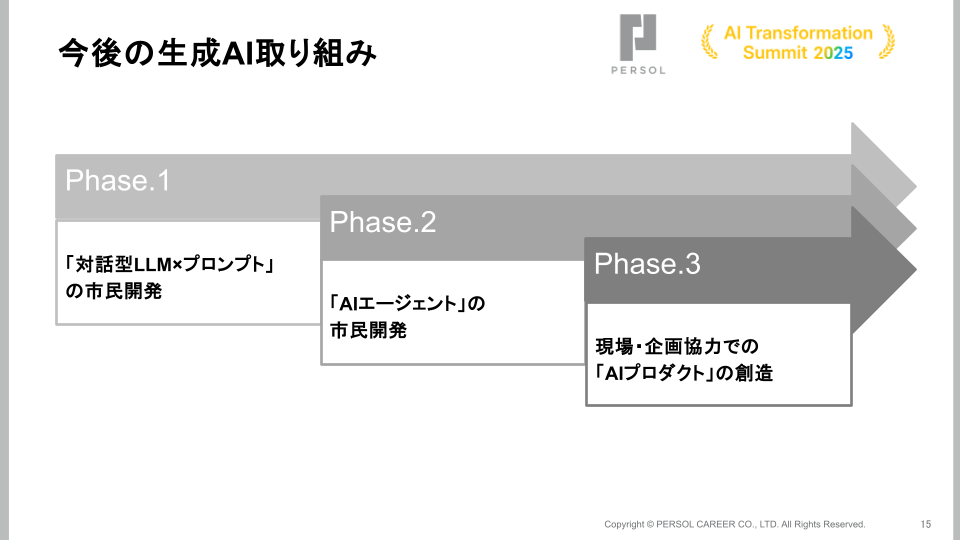

住永氏は、今後の方針として、対話型LLMでのプロンプトの市民開発をベースに、自律型でタスクを処理する「AIエージェント」の市民開発、そして現場と企画部門の協力による「AIプロダクト」の創造へと取り組んでいくと語りました。

結び:ボトムアップと情熱の力

最後に田尻氏は、生成AIを用いた組織変革には、トップダウンだけでなく、住永氏のようなボトムアップが極めて重要であると強調しました。「1人の情熱が、全社を変えることができる時代になったなと思います」と述べ、住永氏の取り組みを「AIのエバンジェリスト」として、今後も応援していく意向を示し、セッションを締めくくりました。

まとめ:AIタレント開発の必須性

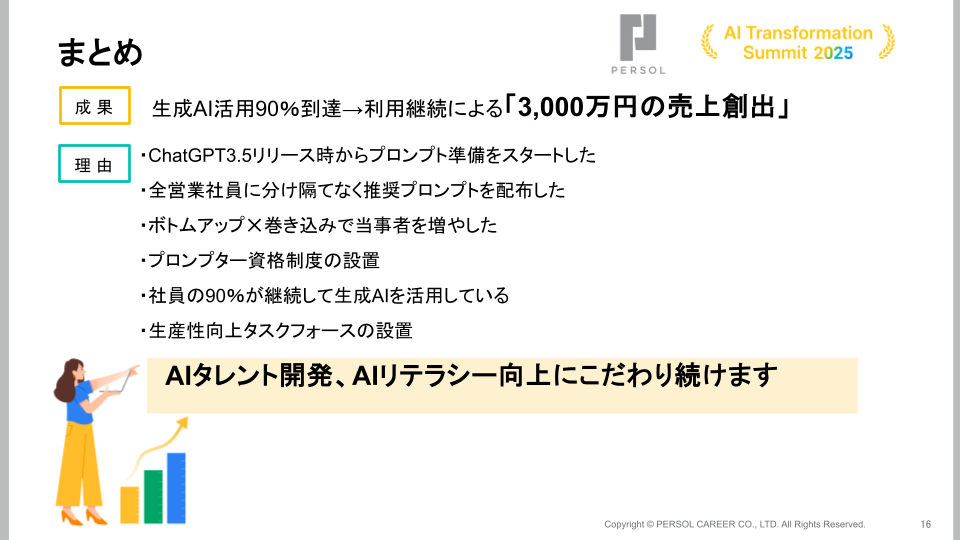

パーソルキャリア株式会社の事例は、生成AIの組織導入を成功させるには、「ボトムアップ×巻き込み」で現場の「当事者」を増やすことが最も重要であることを証明しました。

AIは「人を代替する」ためではなく「人を強化する」ためにあるというUMUの思想を裏付けるように、パーソルキャリアは、AIを活用することで営業社員の顧客折衝時間(接点)を増やし、本業での成果を向上させています。

住永氏の取り組みが示す通り、全社員のAIリテラシー、特にプロンプトリテラシーを高める「AIタレント開発」は、企業が競争優位性を確立し、継続的に成長するための必須課題であることが強く印象付けられました。

-

まずはコレから!

学びが変わる。組織が変わる。

生成AI時代に成果を生む、

UMUのAIラーニング戦略と事例を公開

UMU(ユーム)は、2014年にシリコンバレーで誕生し、現在では世界203の国と地域で100万社以上、日本では28,000社以上に導入されているグローバルAIソリューションカンパニーです。AIを活用したオンライン学習プラットフォーム「UMU」を核に、学術的な根拠に基づいた実践型AIリテラシー学習プログラム「UMU AILIT(エーアイリット)」、プロンプト不要であらゆる業務を効率化する「UMU AI Tools」などの提供により、AI時代の企業や組織における学習文化の醸成とパフォーマンス向上を支援しています。従業員が自律的に学び、AIリテラシーを習得・活用することで業務を効率化し、より創造的で戦略的な仕事に集中できる時間や機会を創出。これにより、企業の人的資本の最大活用と加速度的な成長に貢献します。